JR北海道の廃線は続くのか

近年の不採算路線廃止の流れは、

・留萌線(石狩沼田〜深川)2026年廃止

でひと段落となります。

北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線として、函館本線(函館〜小樽)が、経営分離されることを除けば、災害がない限り当面は維持されるものと見られます。

国鉄民営化、スピードアップを狙ったJR

JR各社は民営化後、しばらくの間は廃線があまり議論されませんでした。国鉄分割の頃に不採算路線の多くが一掃されたことや、民営化後の会社の利益が伸びていたなかで反発を招きかねない不採算路線の議論に手をつける必要性が高くありませんでした。

JR北海道では、収益向上のために特急列車による都市間輸送に力を入れていました。

北海道では、短距離の移動でわざわざ列車に乗る人があまりいないことも理由ですが、それ以上に普通列車よりも料金が高いことが大きいです。

都市間輸送では、航空機や高速バス、自家用車と競合するため、JR北海道は速度向上に取り組みました。新型振り子式列車を導入し、札幌函館を2時間59分で結ぶなど、それは従来あり得なかった目覚ましい速さでした。

高速道路網の整備が進み、速度面での優位性が薄れてきましたが、2010年代でも更なるスピードアップを狙います。例えば世界で初めて「振り子式」と「空気バネ」を組み合わせ、最大8度車体を傾けることができるキハ285系の開発をしていました。

速度向上に耐えきれない保守体制と不祥事

しかし、過度な速度向上を行った裏で、車両、レールともに負荷が掛かっていました。

大きな転機となったのが2011(平成23)年5月27日石勝線の特急列車のトンネル火災です。死者は出なかったのものの、黒焦げになった車両の印象は凄まじく、その後に続いた不祥事もありJR北海道の信用が失墜します。

当社は、2011(平成23)年5月27日に石勝線列車脱線火災事故を発生させました。その後、「お客様の安全」を最優先とする企業に再生するため、様々な取り組みを進めてきましたが、2013(平成25)年度に、車両トラブルや社員の不祥事を連続して発生させ、さらに9月19日に函館線大沼駅構内での貨物列車脱線事故を契機として、線路検査データの改ざんなどが判明し、お客様・地域の皆様をはじめ、社会からの信頼を失うこととなりました。現在、安全の確保、安全性向上に向けた取り組みを全社一丸となって進めています。

北海道旅客鉄道株式会社 安全の取り組み 1. 一連の事故・事象等について 経緯https://www.jrhokkaido.co.jp/corporate/safe/01_01.html

安全対策により収益が悪化

その後、北海道は安全対策として、線路への負荷を軽減するために最高速度を落としたり、車両のメンテナンスを強化することとなり、収益性が悪化しました。

加えて、2016年には北海道新幹線の先行開業が収益が悪化させ、国などの支援でなんとか持ち堪えるようになります。収益改善のために施策が急務となりました。

将来的には成長分野への投資が必要で、新幹線札幌延伸も控えてはいますが、それは10年以上も先のことです。直近の収益を改善するべく、運賃値上げと赤字路線廃止に手をつけます。

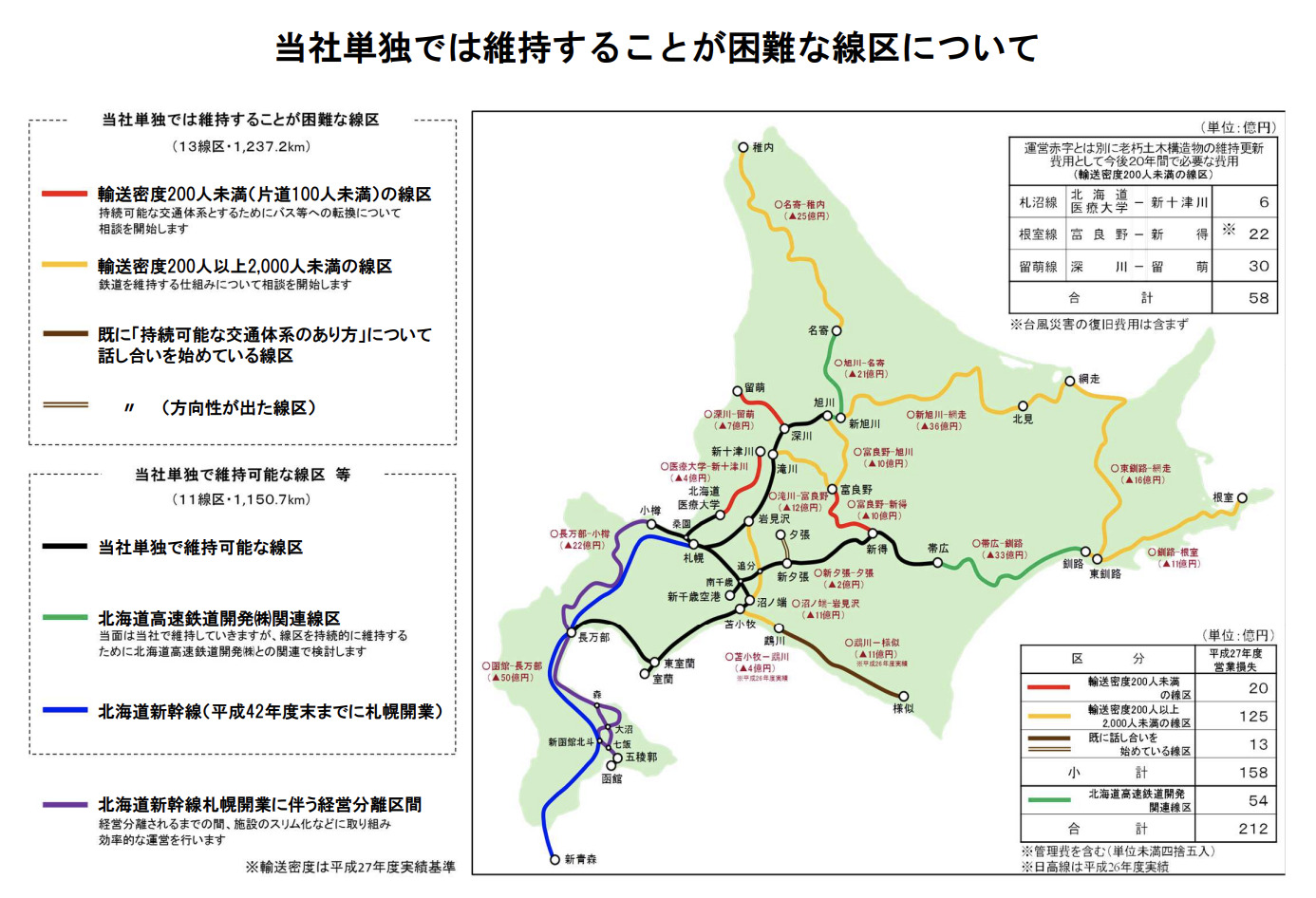

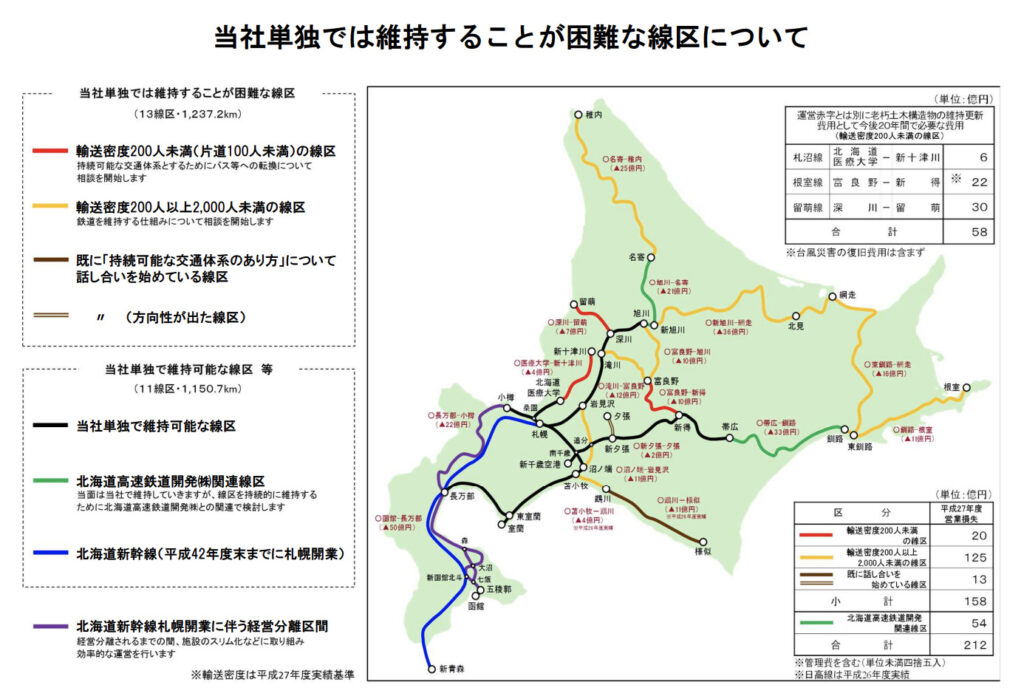

2016(平成28)年11月18日に発表された資料が「当社単独では維持することが困難な線区について」です。

優先的に廃止する路線を選定

JR北海道は各線区を、利用者数ごとに、色を分けて表現しました。特に輸送密度200人未満の線区(「赤色」「茶色」5線区)は、順次廃止する方針を打ち出します。

赤線区・茶線区であった、石勝線夕張支線・札沼線・日高本線(鵡川〜様似)・留萌本線(留萌〜石狩沼田)・根室本線(富良野〜新得)が順に廃止され、残る留萌本線(石狩沼田〜深川)も廃止することが決定しています。

これにより、若干ながらも損失を減らそうとしました。

逆に言えばそれよりも利用者が多い、輸送密度200人以上2,000人未満の線区(「黄色」8線区)は行政の援助を受けつつ、官民連携で観光利用を含めた利用改善を図っていく方針であり、当面の廃止はない予定です。

次は西日本?

JR西日本などのローカル線も非常に厳しい情勢です。近年は、労働力不足などもあり、採算面以外でも廃止の流れが生まれかねません。

ただ、もちろんJR北海道の残りの路線も、利用がなければ廃止されることになります。北海道の鉄道旅もしていきたいところです。

日本経済新聞 JR北海道、赤字路線維持へ望みつなぐ「上下分離」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC130F00T10C22A6000000/